পুরোনো রোগে নতুন ভয়

অনলাইন নিউজ ডেক্স

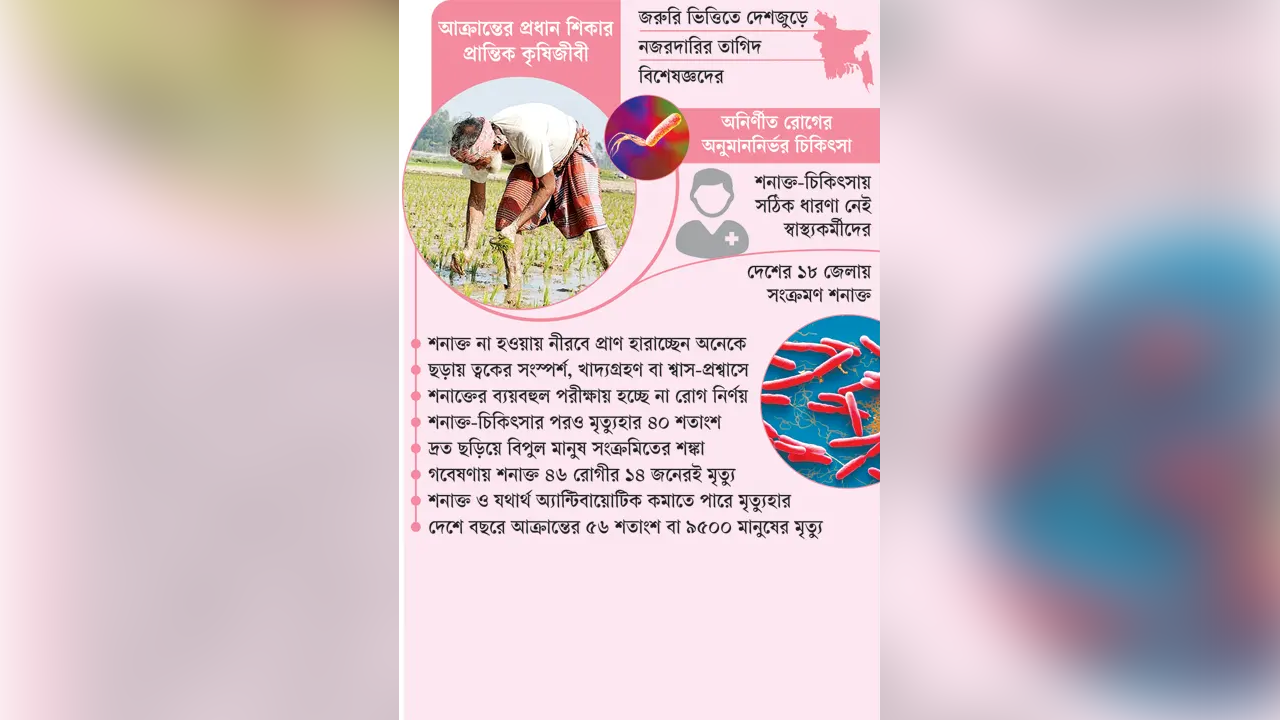

প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ মেলিওডোসিস। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত এ অবহেলিত রোগটি নীরবে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। এরই মধ্যে ১৮টি জেলায় রোগটির সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তিক কৃষিজীবীদের মধ্যে—যারা মাটি ও পানি নিয়ে কাজ করেন তাদের শরীরে। পরে আবার তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্পর্শ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের শরীরে। এ রোগে মৃত্যুহার ৪০ শতাংশের বেশি, যেখানে করোনা মহামারিতে বাংলাদেশে মৃত্যুহার ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। রোগটির অস্তিত্ব বহু বছর আগেই বাংলাদেশে শনাক্ত হলেও স্বাস্থ্যের নীতিনির্ধারকদের মনযোগ কাড়তে পারেনি, যে কারণে চিকিৎসা বা বিস্তার ঠেকাতে এতদিনেও নেওয়া হয়নি যথাযথ পদক্ষেপ। দেশের জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ রোগ শনাক্তের ব্যবস্থা নেই। এমনকি মেলিওডোসিস শনাক্ত ও চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের। ফলে অনির্ণীত রোগের অনুমাননির্ভর চিকিৎসায় নীরবে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে। এমন প্রেক্ষাপটে মেলিওডোসিসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ নতুন করে ভয় ধরাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দেশের কোথাও এ ব্যাকটেরিয়া শনাক্তের ব্যবস্থা নেই। শুধু ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে (আইসিডিডিআর,বি) এ সংক্রান্ত গবেষণা চলমান থাকায় এ দুটি প্রতিষ্ঠানে রোগ নির্ণয়ের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাকটেরিয়া শনাক্তের জন্য যে রি-এজেন্ট প্রয়োজন সেটি দুর্মূল্য। ফলে সরকারি উদ্যোগ ছাড়া উন্মুক্তভাবে এ ব্যয়বহুল পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয় সম্ভব নয়। এতে রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষ এতে সংক্রমিত হবে।

আইসিডিডিআর,বির গবেষণায় বলা হয়েছে, মেলিওডোসিস একটি প্রাণহরণকারী সংক্রমণ, যার সৃষ্টি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া বার্কহোল্ডেরিয়া সিউডোম্যালেই থেকে। এ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত মাটিতে পাওয়া যায়। এ রোগটি ত্বকের সংস্পর্শে, খাওয়ার মাধ্যমে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগটি শনাক্ত ও চিকিৎসার পরও আক্রান্তদের মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

এই রোগ ও রোগের সংক্রমণ নিয়ে ২০২১ সাল থেকে আইসিডিডিআর,বি গবেষণা করে আসছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে গবেষণায় ৪৬ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। যার মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। এর আগে, ১৯৬১ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রায় ৮০ জন রোগী শনাক্ত করা হয়। দেশের ১৮টি জেলা থেকে এসব রোগী পাওয়া গেছে। তবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রামে এ রোগীর সংখ্যা বেশি।

এ প্রসঙ্গে আইসিডিডিআর,বির গবেষক ড. সুকান্ত চৌধুরী বলেন, ‘রোগীরা প্রায়ই গুরুতর অবস্থায় আসেন। যাদের অনেকের ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে চিকিৎসা দিতে হয়। আক্রান্তদের বেশিরভাগই কৃষি শ্রমিক—বিশেষ করে যারা নিয়মিত মাটি ও জলের সংস্পর্শে আসেন, তারা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, যার বেশিরভাগ সংক্রমণ ঘটে বর্ষা মৌসুমে।’ তিনি বলেন, ‘মেলিওডোসিস রোগ নির্ণয় করা কঠিন। এর বিভিন্ন ক্লিনিকাল উপস্থাপনা, রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জামের সীমিত প্রাপ্যতা, প্রশিক্ষিত টেকনোলজিস্টের অভাব এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ঢাকার বাইরে রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। যা ভুল রোগ নির্ণয়, বিলম্বিত বা অনুপযুক্ত চিকিৎসা, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। এ অবহেলিত রোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশে মেলিওডোসিসের প্রকৃতি বোঝা, জরুরিভাবে দেশব্যাপী নজরদারি এবং গবেষণা প্রয়োজন। দেশজুড়ে রোগ নির্ণয় পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং রোগ শনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় এবং উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দ্রুত চিকিৎসা মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব।’

ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়লজি বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ পর্যন্ত মেলিওডোসিস রোগীর এক বা একাধিক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ থাকে। তাই এটি প্রায়ই একটি সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হয়। মেলিওডোসিসের সবচেয়ে সাধারণ ঝুঁকির কারণ হলো ডায়াবেটিস মেলিটাস, যা ৫০ শতাংশের বেশি রোগীকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য ঝুঁকির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, অতিরিক্ত অ্যালকোহল ব্যবহার ১২-৩৯ শতাংশ; দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ ১২-২৭ শতাংশ, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ ১০-২৭ শতাংশ, থ্যালাসেমিয়া ৭ শতাংশ এবং গ্লুকোকোর্টিকয়েড থেরাপি ৫ শতাংশ।

ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এ ব্যাকটেরিয়াটি অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী এবং অকার্যকর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজার মেলিওডোসিস রোগী ছিল বলে ধারণা করা হয়। বছরে প্রতি লাখে ৫ জন করে নতুন সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বছরে প্রায় ৮৯ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে। যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৪ শতাংশ। এ মডেল অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৬ হাজার ৯৩১ জন রোগে আক্রান্ত হন এবং এর মধ্যে ৫৬ শতাংশ বা ৯৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়।

মেলিওডোসিস কী: মেলিওডোসিস হলো একটি সংক্রামক রোগ, যা বার্কহোল্ডেরিয়া সিউডোম্যালেই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে—বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় মাটি ও পানিতে পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান: থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে এ রোগের সংক্রমণ রয়েছে।

বাংলাদেশ: দেশে বর্তমানে মেলিওডোসিস ক্রমবর্ধমানভাবে শনাক্ত হচ্ছে। এরই মধ্যে দেশের ১৮টি জেলায় রোগটির সংক্রমণ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকায়, যেখানে ব্যাপক কৃষি কাজ হয়ে থাকে। যারা কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারাই এ রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

সংক্রমণ: দূষিত মাটি/জলের সংস্পর্শে ত্বকে ঘর্ষণ বা ক্ষত ধুলো/অ্যারোসলের শ্বাস-প্রশ্বাস (বিশেষ করে ঝড় বা ভারি বৃষ্টিপাতের সময়)। এ ছাড়া দূষিত পানি ব্যবহারের ফলেও এর দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণ: মেলিওডোসিসকে ‘মহান অনুকরণকারী’ সংক্রামক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কারণ এটি বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে। তীব্র মেলিওডোসিস নিউমোনিয়া বা সেপসিসের অনুকরণে তীব্র জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মেলিওডোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুস, লিভার, প্লীহা আক্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া শরীরে ইনফেকশন বা ফোড়া দেখা দেয়। ধীরে ধীরে রক্তপ্রবাহের সংক্রমণ (সেপ্টিসেমিয়া) সৃষ্টি হয়। দীর্ঘস্থায়ী মেলিওডোসিসের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ফোড়া, যক্ষ্মা রোগের মতো ওজন হ্রাস, পেশি ব্যথা, ক্রমাগত জ্বর, স্থানীয় সংক্রমণ, ত্বক ফোলা বা আলসার, বর্ধিত লিম্ফ নোড দেখা দেয়। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সুপ্ত সংক্রমণ ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করে মাস বা বছর ধরে সুপ্ত থাকে। পরিবেশ অনুকূলে এলে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

ঝুঁকির কারণ: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা এ রোগটির উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। এ ছাড়া যেসব রোগীরা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন তারা সহজেই সংক্রমিত হন। এ ছাড়া মদ্যপানকারী, ভেজা মাটির সংস্পর্শে আসা কৃষক বা শ্রমিকরা রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ঝুঁকিপূর্ণ যারা: নিয়মিতভাবে কাদা এবং ভূপৃষ্ঠের জলের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা, যেমন ধান চাষিরা—বিশেষ করে বর্ষাকালে ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে রোগীদের মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির যে কারণগুলো লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো হলো ডিএম ৮৩ শতাংশ, সিকেডি ৪ শতাংশ, উচ্চ রক্তচাপ ৪ শতাংশ, ধূমপান ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য অবস্থা যেমন- মদ্যপান, ইস্কেমিক হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া।

রোগ নির্ণয়: রক্তের কালচার করে রোগটি শনাক্ত করা সম্ভব। এ ছাড়া পুঁজ বা থুতু কালচার করেও এটি শনাক্ত করা যায়। পাশাপাশি বুকের এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান করে এটি শনাক্ত করা সম্ভব। তবে সঠিক শনাক্তকরণের জন্য বিশেষ ল্যাব সুবিধা প্রয়োজন। বাংলাদেশে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের সুবিধা নেই বললেই চলে।

চিকিৎসা: বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি এবং সাবধানে অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রাথমিক পর্যায় ১০ থেকে ১৪ দিন ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী উচ্চ মাত্রার (অ্যান্টিবায়োটিক) সেবন করতে হবে। নির্মূল পর্যায়ে যা এটি দীর্ঘ মেয়াদে ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসা না করা বা অপর্যাপ্ত, স্বল্প মাত্রার চিকিৎসা মারাত্মক হতে পারে। ইন্ট্রাভেনাস মেরোপেনেম একটি অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে মেলিওডোসিসের কোনো টিকা নেই। তাই সচেতনতাই সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়।

সামগ্রিক বিষয়ে অনুপ্রাণবিদ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাপক ডা. বে-নজির আহমেদ বলেন, ‘এটি একটি চরম অবহেলিত রোগ, যা নীরবে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাকটেরিয়া কালচার করে রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব, তবে সেটি সাধারণ কালচার পদ্ধতিতে নয়। ফলে ঢাকার দু-একটি হাসপাতাল ছাড়া এটি কোথাও শনাক্ত করা সম্ভব নয়। সাধারণ পরীক্ষায় শনাক্ত না হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা অনুমাননির্ভর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, যা রোগ উপসমে কার্যকর নয়।’ তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার উচিত—রোগটি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই এ রোগের লক্ষণ, উপসর্গ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাবিষয়ক গাইডলাইন প্রণয়ন করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া। যাতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকরা রোগটি শনাক্ত ও চিকিৎসা দিতে সক্ষম হন। অন্যথায় এটি মারাত্মক সংক্রামক রোগে পরিণত হতে পারে।’

প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ মেলিওডোসিস। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত এ অবহেলিত রোগটি নীরবে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। এরই মধ্যে ১৮টি জেলায় রোগটির সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তিক কৃষিজীবীদের মধ্যে—যারা মাটি ও পানি নিয়ে কাজ করেন তাদের শরীরে। পরে আবার তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্পর্শ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের শরীরে। এ রোগে মৃত্যুহার ৪০ শতাংশের বেশি, যেখানে করোনা মহামারিতে বাংলাদেশে মৃত্যুহার ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। রোগটির অস্তিত্ব বহু বছর আগেই বাংলাদেশে শনাক্ত হলেও স্বাস্থ্যের নীতিনির্ধারকদের মনযোগ কাড়তে পারেনি, যে কারণে চিকিৎসা বা বিস্তার ঠেকাতে এতদিনেও নেওয়া হয়নি যথাযথ পদক্ষেপ। দেশের জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ রোগ শনাক্তের ব্যবস্থা নেই। এমনকি মেলিওডোসিস শনাক্ত ও চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের। ফলে অনির্ণীত রোগের অনুমাননির্ভর চিকিৎসায় নীরবে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে। এমন প্রেক্ষাপটে মেলিওডোসিসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ নতুন করে ভয় ধরাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দেশের কোথাও এ ব্যাকটেরিয়া শনাক্তের ব্যবস্থা নেই। শুধু ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে (আইসিডিডিআর,বি) এ সংক্রান্ত গবেষণা চলমান থাকায় এ দুটি প্রতিষ্ঠানে রোগ নির্ণয়ের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাকটেরিয়া শনাক্তের জন্য যে রি-এজেন্ট প্রয়োজন সেটি দুর্মূল্য। ফলে সরকারি উদ্যোগ ছাড়া উন্মুক্তভাবে এ ব্যয়বহুল পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয় সম্ভব নয়। এতে রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষ এতে সংক্রমিত হবে।

আইসিডিডিআর,বির গবেষণায় বলা হয়েছে, মেলিওডোসিস একটি প্রাণহরণকারী সংক্রমণ, যার সৃষ্টি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া বার্কহোল্ডেরিয়া সিউডোম্যালেই থেকে। এ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত মাটিতে পাওয়া যায়। এ রোগটি ত্বকের সংস্পর্শে, খাওয়ার মাধ্যমে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগটি শনাক্ত ও চিকিৎসার পরও আক্রান্তদের মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

এই রোগ ও রোগের সংক্রমণ নিয়ে ২০২১ সাল থেকে আইসিডিডিআর,বি গবেষণা করে আসছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে গবেষণায় ৪৬ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। যার মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। এর আগে, ১৯৬১ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রায় ৮০ জন রোগী শনাক্ত করা হয়। দেশের ১৮টি জেলা থেকে এসব রোগী পাওয়া গেছে। তবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রামে এ রোগীর সংখ্যা বেশি।

এ প্রসঙ্গে আইসিডিডিআর,বির গবেষক ড. সুকান্ত চৌধুরী বলেন, ‘রোগীরা প্রায়ই গুরুতর অবস্থায় আসেন। যাদের অনেকের ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে চিকিৎসা দিতে হয়। আক্রান্তদের বেশিরভাগই কৃষি শ্রমিক—বিশেষ করে যারা নিয়মিত মাটি ও জলের সংস্পর্শে আসেন, তারা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, যার বেশিরভাগ সংক্রমণ ঘটে বর্ষা মৌসুমে।’ তিনি বলেন, ‘মেলিওডোসিস রোগ নির্ণয় করা কঠিন। এর বিভিন্ন ক্লিনিকাল উপস্থাপনা, রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জামের সীমিত প্রাপ্যতা, প্রশিক্ষিত টেকনোলজিস্টের অভাব এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ঢাকার বাইরে রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। যা ভুল রোগ নির্ণয়, বিলম্বিত বা অনুপযুক্ত চিকিৎসা, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। এ অবহেলিত রোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশে মেলিওডোসিসের প্রকৃতি বোঝা, জরুরিভাবে দেশব্যাপী নজরদারি এবং গবেষণা প্রয়োজন। দেশজুড়ে রোগ নির্ণয় পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং রোগ শনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় এবং উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দ্রুত চিকিৎসা মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব।’

ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়লজি বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ পর্যন্ত মেলিওডোসিস রোগীর এক বা একাধিক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ থাকে। তাই এটি প্রায়ই একটি সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হয়। মেলিওডোসিসের সবচেয়ে সাধারণ ঝুঁকির কারণ হলো ডায়াবেটিস মেলিটাস, যা ৫০ শতাংশের বেশি রোগীকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য ঝুঁকির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, অতিরিক্ত অ্যালকোহল ব্যবহার ১২-৩৯ শতাংশ; দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ ১২-২৭ শতাংশ, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ ১০-২৭ শতাংশ, থ্যালাসেমিয়া ৭ শতাংশ এবং গ্লুকোকোর্টিকয়েড থেরাপি ৫ শতাংশ।

ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এ ব্যাকটেরিয়াটি অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী এবং অকার্যকর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজার মেলিওডোসিস রোগী ছিল বলে ধারণা করা হয়। বছরে প্রতি লাখে ৫ জন করে নতুন সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বছরে প্রায় ৮৯ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে। যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৪ শতাংশ। এ মডেল অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৬ হাজার ৯৩১ জন রোগে আক্রান্ত হন এবং এর মধ্যে ৫৬ শতাংশ বা ৯৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়।

মেলিওডোসিস কী: মেলিওডোসিস হলো একটি সংক্রামক রোগ, যা বার্কহোল্ডেরিয়া সিউডোম্যালেই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে—বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় মাটি ও পানিতে পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান: থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ভারত এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে এ রোগের সংক্রমণ রয়েছে।

বাংলাদেশ: দেশে বর্তমানে মেলিওডোসিস ক্রমবর্ধমানভাবে শনাক্ত হচ্ছে। এরই মধ্যে দেশের ১৮টি জেলায় রোগটির সংক্রমণ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকায়, যেখানে ব্যাপক কৃষি কাজ হয়ে থাকে। যারা কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারাই এ রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

সংক্রমণ: দূষিত মাটি/জলের সংস্পর্শে ত্বকে ঘর্ষণ বা ক্ষত ধুলো/অ্যারোসলের শ্বাস-প্রশ্বাস (বিশেষ করে ঝড় বা ভারি বৃষ্টিপাতের সময়)। এ ছাড়া দূষিত পানি ব্যবহারের ফলেও এর দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণ: মেলিওডোসিসকে ‘মহান অনুকরণকারী’ সংক্রামক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কারণ এটি বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে। তীব্র মেলিওডোসিস নিউমোনিয়া বা সেপসিসের অনুকরণে তীব্র জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মেলিওডোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুস, লিভার, প্লীহা আক্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া শরীরে ইনফেকশন বা ফোড়া দেখা দেয়। ধীরে ধীরে রক্তপ্রবাহের সংক্রমণ (সেপ্টিসেমিয়া) সৃষ্টি হয়। দীর্ঘস্থায়ী মেলিওডোসিসের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ফোড়া, যক্ষ্মা রোগের মতো ওজন হ্রাস, পেশি ব্যথা, ক্রমাগত জ্বর, স্থানীয় সংক্রমণ, ত্বক ফোলা বা আলসার, বর্ধিত লিম্ফ নোড দেখা দেয়। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সুপ্ত সংক্রমণ ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করে মাস বা বছর ধরে সুপ্ত থাকে। পরিবেশ অনুকূলে এলে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

ঝুঁকির কারণ: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা এ রোগটির উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। এ ছাড়া যেসব রোগীরা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন তারা সহজেই সংক্রমিত হন। এ ছাড়া মদ্যপানকারী, ভেজা মাটির সংস্পর্শে আসা কৃষক বা শ্রমিকরা রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ঝুঁকিপূর্ণ যারা: নিয়মিতভাবে কাদা এবং ভূপৃষ্ঠের জলের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা, যেমন ধান চাষিরা—বিশেষ করে বর্ষাকালে ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে রোগীদের মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির যে কারণগুলো লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো হলো ডিএম ৮৩ শতাংশ, সিকেডি ৪ শতাংশ, উচ্চ রক্তচাপ ৪ শতাংশ, ধূমপান ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য অবস্থা যেমন- মদ্যপান, ইস্কেমিক হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া।

রোগ নির্ণয়: রক্তের কালচার করে রোগটি শনাক্ত করা সম্ভব। এ ছাড়া পুঁজ বা থুতু কালচার করেও এটি শনাক্ত করা যায়। পাশাপাশি বুকের এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান করে এটি শনাক্ত করা সম্ভব। তবে সঠিক শনাক্তকরণের জন্য বিশেষ ল্যাব সুবিধা প্রয়োজন। বাংলাদেশে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের সুবিধা নেই বললেই চলে।

চিকিৎসা: বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি এবং সাবধানে অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রাথমিক পর্যায় ১০ থেকে ১৪ দিন ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী উচ্চ মাত্রার (অ্যান্টিবায়োটিক) সেবন করতে হবে। নির্মূল পর্যায়ে যা এটি দীর্ঘ মেয়াদে ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসা না করা বা অপর্যাপ্ত, স্বল্প মাত্রার চিকিৎসা মারাত্মক হতে পারে। ইন্ট্রাভেনাস মেরোপেনেম একটি অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে মেলিওডোসিসের কোনো টিকা নেই। তাই সচেতনতাই সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়।

সামগ্রিক বিষয়ে অনুপ্রাণবিদ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাপক ডা. বে-নজির আহমেদ বলেন, ‘এটি একটি চরম অবহেলিত রোগ, যা নীরবে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাকটেরিয়া কালচার করে রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব, তবে সেটি সাধারণ কালচার পদ্ধতিতে নয়। ফলে ঢাকার দু-একটি হাসপাতাল ছাড়া এটি কোথাও শনাক্ত করা সম্ভব নয়। সাধারণ পরীক্ষায় শনাক্ত না হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা অনুমাননির্ভর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, যা রোগ উপসমে কার্যকর নয়।’ তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার উচিত—রোগটি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই এ রোগের লক্ষণ, উপসর্গ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাবিষয়ক গাইডলাইন প্রণয়ন করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া। যাতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকরা রোগটি শনাক্ত ও চিকিৎসা দিতে সক্ষম হন। অন্যথায় এটি মারাত্মক সংক্রামক রোগে পরিণত হতে পারে।’